【弁護士が解説】憲法無効論とは【その理由|押しつけ憲法】

「押しつけ憲法論」とは、日本国憲法がGHQによる押しつけであるとの主張のことを言います。

また、「押しつけ憲法論」のうち、日本国民の意思に基づくものではなく、GHQにより強制されたものである以上、日本国憲法は憲法としては無効であるという主張を「憲法無効論」といいます。

これらは、憲法改正論議が始まる昭和20年代後半から唱えられているものです(注1)。

本記事では、憲法無効論の根拠や、その妥当性について解説していきます。

「押しつけ憲法論」への批判

リベラル派の憲法学者でメディアにもよく出られている木村草太教授は、著書でいわゆる「押しつけ憲法論」について、次のとおり説明しています。

「日本国憲法の制定過程について、「押し付け憲法論」を根拠に、強い反発を発露する人もいる。「押し付け憲法論」とは、憲法は日本の主権者たる日本国民が制定しなければならないのだから、GHQが作った原案を日本国民に押し付けたのは不当だ、という主張である。」(『テレビが伝えない憲法の話』200頁以下)

このように述べた上、木村教授は「押しつけ憲法論」を徹底的に批判しています。

「これは一見、「分かりやすい」主張である。しかし、上に見たような制定過程を細かく見ていくと、日本国憲法はGHQだけが作ったものではない。さらに、そもそも、この主張には致命的な矛盾がある。「押し付け憲法論」は、国民が自ら憲法を制定すべきと主張するのだから、国民主権を前提とする。しかしながら、国民主権原理自体、GHQ案により導入されたものである。となると、「押し付け憲法論」は、GHQが「押し付けた」国民主権原理に反するから、GHQの押し付けはおかしいという議論構造になっていることになる。「押し付け憲法論」は、大半の国民の支持を得られなかったが、こうした不合理で首尾一貫しない議論が相手にされないのも当然だろう。」

「1946年の段階で、日本の領域に住むほとんどの人が、日本国憲法を日本の憲法典だと認識したのは事実である。そうすると、日本国憲法が妥当性を持った憲法であることを前提に、内容に問題があれば改正する、というのが理性的な態度だろう。もし、憲法を改正したいのなら、制定過程をとやかく言う必要はなく、内容の問題を指摘すべきである。第5章に述べたように、制定過程以外に問題点を指摘できないということは、内容に不満がないということである。日本国憲法に対する主だった批判が制定過程を批判する「押し付け憲法論」だったという事実は、その内容が優れていたということを示している。」

「さて、ここで話を終えてしまってもよいのだが、「押し付け憲法論」には、もう少し考えなくてはならないことがある。「押し付け憲法論」を説く人は、なぜか、天皇が明治憲法を日本国民に押し付けたことは問題にしない。日本国憲法制定過程には、普通選挙で選ばれた議員の集う衆議院が関与していることを考えると、日本国民が全く関与していないわけではない。これに対し、明治憲法は全く国民の関与なく施行されており、明治憲法こそ、真の「押し付け憲法」である(専門用語では、君主が国民に押し付ける憲法のことを「欽定憲法」という)。にもかかわらず、「押し付け憲法」論者は、日本国憲法のほうを問題とする。さらに、場合によっては、押し付け憲法である明治憲法に戻ろうと言う。

こう考えてくると、「押し付け憲法論」が本当に訴えたいのは、実は、「日本国民自身が」憲法草案を作らなかったことではなくて、「GHQが」憲法草案を書いたことだと考えたほうがよさそうである。」

「ここに、「押し付け憲法論」という全くスジの通らない議論との付き合い方が示されている。我々は、敗戦の屈辱感に苦しみ、それに呑み込まれ醜態をさらしてしまう人に対し、「突き放した尊敬」を示さなくてはならない。」

「スジの通らない議論は、スジが通らないと論難し、「押し付け憲法論」を突き放さなければならない。しかし、それだけではいけない。あなたなら、スジの通らない議論に拘ってしまう浅ましい気持ちを乗り越えることができるはずだ、と尊敬を示す。

「「押し付け憲法論」の「されどいかにせん」という議論に対しては、このような観点からコミュニケーションをしてみる必要があろう。」

以上の木村教授の批判は嘲弄的ともいえるような痛烈な論評ですが、要約すれば、次のとおりとなります。

①制定過程ではGHQ以外の日本人も関わっている、

②国民主権原理自体、GHQ案により導入されたものであるにもかかわらず、国民が自ら憲法を制定すべきだと主張するのは矛盾である、

③終戦直後の段階で日本の領域に住むほとんどの人が、日本国憲法を日本の憲法典だと認識したはずである、

④憲法を改正したいのなら、制定過程ではなく内容の問題を指摘すべき、

⑤天皇も明治憲法を日本国民に押し付けたはずである。

↓

だから日本国憲法は有効である。

以上の批判については、後述のとおり、反論が可能です。

そもそも、日本国憲法の有効性については、長年憲法学上の争点とされており、最も代表的な憲法基本書である芦部信喜『憲法』(岩波書店)にも、押しつけ憲法論の当否につき記述があります(27頁)。

結論が火を見るより明らかであるのであれば、憲法学上の争点にすらならないはずであり、過度に嘲弄的な記述が多いことはむしろ木村教授の自説への自信のなさを示すものではないでしょうか。

「押しつけ憲法論」とは何か

木村教授の批判に対して反論する前に、「押しつけ憲法論」とは何かについて押さえておきましょう。

木村教授の言うとおり、「押しつけ憲法論」とは「GHQが作った憲法を日本国民に押し付けたのは不当だ」との主張なわけですが、ここでいう「不当」の法的解釈は2つに分けられます。

① 外国からの強制的な押しつけであるから日本国憲法は法的には無効だとの主張(憲法無効論)と、②日本国憲法は法的には有効だが、外国からの強制的な押しつけであったことにかわりはないから、日本国民の手で作り直すべきだとの主張の2つとなります。

つまり、「押しつけ憲法論」とは、2つの明確に異なる立場をあわせて呼称したものなのです。

次に、①の日本国憲法は法的に無効だとの主張において、従来から言われてきた根拠は次のとおりです。

1 ハーグ陸戦法規43条違反

第一に、日本国憲法は、ハーグ陸戦法規43条に違反する、との指摘です。

同条は、「国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ」と規定しています。

占領者が占領地の法律(憲法を含む)を尊重すべき義務を定めた条約がある以上、GHQによる日本国憲法の押しつけは同条違反であって、無効だというのです。

これは現在最も広く知られている日本国憲法無効の根拠だと思われます。

しかし、この指摘に対し、憲法学者の芦部信喜は、次のとおり反論しています。

①ハーグ陸戦法規は交戦中の占領に限り適用されるものであり、終戦後の日本には適用されないものと考えられる。また、②仮に適用されるとしても、一般法であるハーグ陸戦法規よりも、特別法であるポツダム宣言・降伏文書という休戦条約が優先するから、やはりハーグ陸戦法規は適用されない(『憲法学Ⅰ』187頁以下)。

また、日本国憲法の成立が国際法違反であるとしても、国内法的には条約より憲法の方が優位であるから、国内法的に憲法が無効であることを主張する根拠としてはハーグ陸戦法規違反を指摘するだけでは不十分であるとも考えられます。

2 帝国憲法73条違反

第二に、大日本帝国憲法73条に違反する、との指摘です。

帝国憲法73条は、憲法を改正する手続を定めた条文です。しかし、改正するにも限界があるのではないかという議論があり、限界があるとすればそれを超える改正は無効になるというのです。

この点、宮澤俊義教授は次のように述べ、帝国憲法の改正に限界があることを認めました。

「明治憲法73条による「憲法改正」という形式をとる新憲法に,明治憲法の根本建前である天皇主権主義を真正面から否定する国民主権主義を定めることは,法的には許されないことである。」(『憲法学Ⅰ』178頁以下)

ここでいう天皇主権主義とは、いわゆる「国体」のことであり、絶対に変えてはならない帝国憲法の根本原理とされてきたものです。

しかし、宮澤教授は、この矛盾に対し弁解する理論として、次のようないわゆる「八月革命説」と呼ばれる理論を唱えました。

「しかし,新憲法が明治憲法の改正という形式で明治憲法が容認しない国民主権主義を定めたことは,ポツダム宣言の受諾(降伏)により,「日本の最終の政治形態は日本国民の自由に表明された意思によって決定される」という国民主権主義が成立し,日本の政治体制の根本原理となった(つまり,降伏が法律学的意味の革命をもたらした),という特別の理由によって,初めて違法でないと考えることができる。」

「もっとも,この革命(八月革命)によっても,明治憲法は廃止されたわけではない。その根本建前が変わった結果として,憲法の条文はそのままでも,その意味は,新しい建前に抵触するかぎり重要な変革をこうむったと解さなければならない。たとえば,明治憲法73条については,議員も改正の発案権を有するようになったこと,議会の修正権には制限はなくなったこと,天皇の裁可と貴族院の議決は実質的な拘束力を失ったこと,国体を変えることは許されないという制限は消滅したこと,を認めなければならない。ただ,73条による改正という手続をとることによって明治憲法との間に形式的な継続性をもたせることは,実際上便宜で適当だったと考えられる。」

つまり、日本国憲法の成立は形式的には帝国憲法の改正だが、実質は革命であり、新憲法の成立なのです。

この八月革命説には批判も大きいです。しかし、日本国憲法の制定を新憲法の制定として見たとき、これを無効だとまで主張するには、単に帝国憲法の改正手続に違反したというだけでは弱いように感じられます。

日本国憲法は、帝国憲法の改正憲法としては無効だが、全くの新憲法を新しく作り直したのであれば、もはや帝国憲法の手続に違反するかどうかは大きな問題ではないからです。

八月革命説が批判されるとすれば、2つの憲法の断絶を「革命」という語で説明したことでしょう。「革命」という語は、古来より王朝交代を意味する言葉であって、国家と皇室が連続していて、憲法のみが断絶している現象を「革命」と呼称するのは適切ではないだろうと思われます。

3 天皇への脅迫

第三に、天皇への脅迫がなされたので無効である、との指摘です。

松本烝治口述「日本国憲法の草案について」10頁によれば、GHQは日本政府に対し、次のように伝えてきたといいます。

「日本政府から提示された憲法改正案は、司令部にとっては承認すべからざるものである。この当方の出した提案は、司令部にも、アメリカ本国にも、また連合国極東委員会にも、いずれにも承認せらるべきものである。マッカッサー元帥はかねてから天皇の保持について深甚の考慮をめぐらしつつあったのであるが、日本国政府がこの自分の出した対策のような憲法改正を提示することは、右の目的を達成するために必要である。これがなければ天皇の身体の保障をすることはできない。われわれは日本政府に対し、この提案のような改正案の提示を命ずるものではない。しかし、この提案と基本原則及び根本形態を同じくする改正案がすみやかに作成提出せられんことを切望する。」

また、GHQ民政局長のホイットニーは、昭和21年2月13日の日本政府との会談で、次のように述べたといいます。

「最高司令官は、天皇を戦犯として取調べるべきだという他国からの圧力、この圧力は次第に強くなりつつありますが、このような圧力から天皇を守ろうという決意を固く保持しています。これまで最高司令官は、天皇を護ってまいりました。それは彼が、そうすることが正義に合すると考えていたからであり、今後も力の及ぶ限りそうするでありましょう。しかしみなさん、最高司令官といえども、万能ではありません。けれども最高司令官は、この新しい憲法の諸規定が受け容れられるならば、実際問題としては、天皇は安泰になると考えています。さらに最高司令官は、これを受け容れることによって、日本が連合国の管理から自由になる日がずっと早くなるだろうと考え、また日本国民のために連合国が要求している基本的自由が、日本国民に与えられることになると考えております。」(ケーディス、ラウエル、ハッシーの記録。高柳賢三ほか『日本国憲法の制定過程Ⅰ』327頁、335頁)

以上の記録から、芦部信喜は、総司令部の原則を日本側が受け容れることが、天皇ないし天皇制を擁護するために不可欠であるという趣旨のことが説かれたことは疑いなく、単なる「警告」以上の不可争的な強い圧力であったことは否定できないと結論付けています(『憲法学Ⅰ』177頁)。

もっとも、芦部教授が続けて「国民による自由な決定という自律性(autonomy)の原則が無視された、ということを直ちに意味するわけではない」と述べるように、これら事実を法的に無効とすべき「脅迫」とまで断言できるかは微妙です。

たとえば、相手から銃を突き付けられながら契約を結ばされれば、それは意思能力を欠いたものとして私法上無効となるが(民法3条の2)、上記事例ではそのような直接的な脅迫が行われたわけではなさそうです。

民法上、意思能力が認められる場合でも、「強迫」により強制的に意思表示をさせられたのであれば取り消すことが可能ですが、これは民法96条に取り消すことが可能である旨の規定が設けられているからこそ取り消すことができるのです。

憲法にはそのような強迫があった場合は憲法の制定自体を取り消す旨の規定は当然ありませんので、よほどの脅迫行為がなければ無効にすることは難しいでしょう。

4 帝国憲法75条違反

第四に、大日本帝国憲法75条に違反する、との指摘です。

同条は「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」、つまり、天皇の代行として摂政がおかれている間は憲法を変更することができないと定めています。

摂政を置くような非常事態時に憲法が変更できないのであれば、外国に占領され、3で述べたような天皇への脅迫的圧力がある状況では、勿論、憲法を変更することはできない(勿論解釈)。したがって、大日本帝国憲法の改正という建前を経ている日本国憲法の制定は同条違反により無効だというのです。

私見によれば、この説の弱点は、少なくとも大日本帝国憲法の文言上は直接違反しておらず、勿論解釈あるいは類推解釈という帝国憲法の条文の「解釈」が必要であるという点にあります。

なお、美濃部達吉『逐条憲法精義』734頁では、同条につき「憲法及び皇室典範は国家及び皇室の根本法であるから、天皇親政の場合の外は、之を改正することを得ないものとせられて居る。即ち摂政が天皇に代りて大権を行はせらるる間は、その改正権は停止せられるのであつて、如何なる方法を以ても適法には之を改正すべき途が全く無いのである」と解説しています。

そうすると、天皇親政の建前が維持できる場合のみ憲法改正できるということになります。

終戦時は、天皇はGHQの支配下にある以上、天皇親政ではなくなったとも言えるし、外国に占領されたとはいえ天皇親政の建前は維持されていたとも言えますから、当然に75条違反が明白であるとまでは言えないのではないでしょうか。

5 対外的な内政不干渉、自律性原則違反

第五に、国際法上の内政不干渉ないし憲法の自律性原則に違反する、との指摘です。

芦部信喜は、民主国家における憲法は,国民の自由意思に基づいて制定されるのが一般であり,また,それが当然の原則であると主張します(『憲法学Ⅰ』181頁以下)。また、そうすると,一国の憲法の制定に,特に原案の作成という形で,外国が介入することは,国際法的には内政不干渉の原則,国内法的には憲法の自律性ないし自主性(constitutional autonomy)という当然の原則に,違反する結果となる可能性が大きいと述べる。

しかし、芦部は以下のように述べ、日本国憲法の制定は、自律性原則に違反しないとしています。

「条約上の権利に基づいて一定の限度まで一国の憲法の制定に介入することは,内政自己決定の原則(憲法の自律性原則)に必ずしも違反しないと解されてきた。したがって,少なくとも国際の平和と安全に仕える条約に基づく介入であれば,直ちに国際法違反であるとか,憲法の自律性原則に反するとか,いうことにはならない」

「国家の共同社会の利益を適正に尊重して行使されねばならぬ権利であり,各国は,国際法のもとでの義務を遂行する立場にあるという方針で,その制度を組織する義務を負う」

「そうだとすれば,連合国が,降伏によって独立国家としての地位を失った日本における憲法改正を指導し,日本の提出した改正案(松本案)がポツダム宣言にいう民主的・平和的政治形態樹立の義務の履行を怠るものと判断した場合,その遵守を適宜の方法で日本に対して要求すること,そのこと自体は,法的には決して,「日本国の最終の政治形態」が「国民の自由に表明する意思により決定せらるべきものとする」というポツダム宣言の原則と矛盾するものではない,ということができる」

条約の履行であれば、外国が憲法制定(に介入)できるという芦部の主張は、歴史的事実としてはともかく、理論的には極めて疑わしいものと言わざるを得ません。

なぜなら、いかに国際協調主義が進展しようとも、主権は国家にあるのであり、外国や国際機関にはありません。よって、いかに双方の国家の意思によって締結された条約の履行であっても、国家が主権すなわち最高独立性を有する限り、一方の国が他方の国の主権を無視し、憲法を主導的に制定する権利などあるはずがないのです。

まして、ポツダム宣言には民主的・平和的政治形態樹立は要請されていても、新憲法の制定をアメリカに委ねるような規定は存在しません。

なお、日本国憲法がGHQ主導により、占領下において作成されたことは明白な事実であり、条約に基づく一定程度の介入にとどまるものではなかったことは公然の事実です。

6 対内的な自律性原則違反

第六に、国内法上の憲法の自律性原則にも違反する。

芦部は、この点、次の7点の理由を挙げ、日本国憲法の制定は、国内法上の憲法の自律性原則には違反しないとしています(「現行憲法の正当性」)。

①憲法の国際化という現象が顕著にみられる20世紀においては,一国の憲法の制定・改正は他国の憲法から事実上重大な影響を受けることが少なくない。

しかし、事実上外国から影響を受けて憲法が制定されることが多かったとの事実は、単にそのような歴史的事実を挙げているに過ぎず、憲法の自律性に対する侵害を正当化する理論的な理由にはなっていない。

②日本国憲法の自律性は,ポツダム宣言の受諾,降伏文書の署名によって重大な制約を受け,本来条件付きのものであった。

しかし、ポツダム宣言には日本が新憲法を制定せよとは一言も書いておらず、ポツダム宣言受諾によって日本国憲法の自律性に対する侵害を正当化する理由にはならない。

③ポツダム宣言の言う民主的かつ平和的政治形態の樹立,あるいは基本的人権尊重の建前は,近代憲法の進化を支配する一般原理を明らかにしたもので,この原理に基づいて憲法を制定することは,国家が近代化するための言わば必須の前提だと考えなければならない。

しかし、この主張は、戦前日本は近代国家ではなかったことを前提とするものです。ポツダム宣言自身が「日本国政府は民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去し」と述べるように、戦前日本も民主主義に基づいた運営がなされていたことは事実です。そうであれば、憲法を制定することが国家近代化に必須の前提とまで言い切れるかは極めて疑わしいと言わざるを得ません。

④戦後の日本政府は,ポツダム宣言の歴史的意味を十分理解することができず,みずからの手でその趣旨に沿う近代憲法を作ることが不可能であった。

しかし、日本政府が作ったいわゆる松本丞治案は、統帥権の独立の削除、貴族院の廃止、議院内閣制の明記と帝国憲法の欠陥とされていた部分が十分に修正されたものであったし、佐々木惣一案には「生活権」という生存権類似の権利が規定されており、十分に画期的なものでした。

⑤総司令部案発表前後の時期において,かなり多数の国民の意識の中には,現行憲法の価値体系に近い新しい憲法のイメージが描かれていた(「憲法研究会」案等)。

しかし、ここで挙げられている「憲法研究会」はマルクス主義者であった鈴木安蔵を中心とする研究会であり、このような私案はごく一部の活動家によるものと評価すべきです。

⑥終戦後,明治憲法時代の思想・言論取締法規は廃止され,完全な普通選挙の下で,草案が審議の対象になり,法律的には審議の自由に対する拘束はなかった。

しかし、この論は、GHQ占領下において検閲がなされ,GHQにおいて敵対的と思われた人物は、公職追放されていた事実を明らかに無視しています。

さらに、占領下においては、占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)が適用されていました。

この勅令は、「占領目的に有害な行為をした者」(2条)(=「連合国最高司令官の日本帝国政府に対する指令の趣旨に反する行為、その指令を施行するために連合国占領軍の軍、軍団又は師団の各司令官の発する命令の趣旨に反する行為及びその指令を履行するために日本国政府の発する法令に違反する行為」(1条)をした者)に懲役刑を科すことを可能とした法であり、その国民に対する萎縮効果は、少なくとも「国体」に反する者のみを取り締まっていた治安維持法の比でないトンデモ命令であったことが明らかとなっています。

⑦憲法施行後,時を重ねるごとに,憲法の基本原則は国民生活の中にしみわたり,「国民の憲法」としての性格を強めるようになった。

しかし、憲法制定後の事情は、憲法制定時に無効であった憲法を後から有効にする根拠にはなりません。

このように、いずれも無理がある理由7点を挙げ、芦部は、「7点を総合して考えれば,憲法制定過程に現れた事実と,日本国民はこの憲法を確定するという憲法前文の宣言との間には,全くの関係がないわけではなく,本質的な矛盾はない,と解することも不可能ではないと思われる」と述べています。

以上のとおり、芦部の日本国憲法有効説は、7点の事情をかき集めて、総合考慮すればギリギリ有効と言えるだろう、というかなり無理がある主張であることがわかります。「(日本国憲法の有効性につき)本質的な矛盾はない、と解することも不可能ではない」という消極的な書きぶりからも、日本国憲法の有効性を正当化することにはかなり無理があることが伝わってきます。

次で述べるとおり、私見によれば日本国憲法はやはり無効だと解さざるを得ないのです。

日本国憲法の有効性の再検討

以下は私見ですが、日本国憲法の有効性について、再検討してみます。

(1) 憲法の制定とは、憲法学の多数的見解によれば、憲法制定権力者による「主権」の行使である(「憲法制定権力論」といいます)。

日本国憲法制定時の主権者は、八月革命説の立場に立てば「日本国民」であるし、立たないとすれば「天皇」である。

(2) そして、「主権」とは、J・ボーダンによれば「絶対的かつ恒久的な権力」を意味する。また、「主権」には3つの側面があり、①国家の統治権、②国家の対内的・対外的最高独立性、③国政の最終決定権に分類される(芦部信喜)。しかしながら、元々の用法は②であり、絶対君主が対内的かつ対外的に最高独立の存在であることを認めさせる概念として考案されたものである。したがって、①と③はそこから派生したものに過ぎない(美濃部達吉)。

国家に主権があること(=国家が最高独立の存在であること。②)と、国家内で誰が主権を握るか(=国政の最終決定権者が誰であるか。③)は、同じ主権概念を異なる側面から見たものに過ぎず、国家に主権はないが、国民には主権があったなどとする論理は成立しない。

つまり、国家主権=国民主権である。

この点、宮澤俊義は「国家主権をもって国家法秩序の最終的秩序の最終的根拠と見る」立場は正しくないとし(宮澤俊義・芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』809頁)、つまりは、占領下の日本には国家主権はなかったが、国民主権はあった(だから日本国憲法は有効である)かのごとき主張をしていますが(『憲法学Ⅰ』192頁)、全く論理的ではありません。

したがって、外国の占領により国家主権が喪失していれば、国民主権も天皇主権も喪失しているのだから、国民主権に基づく憲法あるいは帝国憲法の改正としての憲法を制定できるはずがないのです。

(3) 日本国憲法制定時に、日本は連合国軍の占領下にあり、国家の主権が失われていたことには疑いはない。

この点、最高裁は、占領下にGHQが制定したいわゆるポツダム勅令につき、「日本国憲法にかかわりなく憲法外において法的効力を有する」(最大判昭和28年7月22日)と判示しており、憲法上の政府の上位にGHQが位置していたことを認めており、判例からも明らかです。

つまり、占領下の日本国は、GHQの支配下にあり、絶対性・最高独立性を喪失していたから、明らかに主権を喪失していたのです。

なお、上述のJ・ボーダンの定義からすれば、主権概念は絶対的なものであるから,占領下の日本は「主権が一部制限されていただけであり,制限的ながら日本国民に主権があった」などとする論理も成立しません。

(4) 「憲法」とは、天皇または国民皆が締結する自己を拘束する契約もしくは社会契約のいわば契約書である。

そして、「契約」とは、法律学上、意思表示と意思表示の合致である。ただし、それぞれの意思には瑕疵がないことが前提となる。

私法的に言えば、日本国憲法は、主権者が主権を喪失していた、つまり主権者において「意思能力がない状態」で締結した社会契約の契約書である。したがって、法的効力については無効であることが自然な帰結なのです。

無効論に対する批判への反論

以上を踏まえて、木村教授への反論を行います。

①制定過程ではGHQ以外の日本人も関わっている。

→しかし、制定過程に誰が関わっていようが、主権が喪失した状態での憲法制定であるから無効です。

②国民主権原理自体、GHQ案により導入されたものであるにもかかわらず、国民が自ら憲法を制定すべきだと主張するのは矛盾である。

→しかし、国民主権原理がGHQにより導入されたかどうかにかかわらず、主権が喪失した状態での憲法制定は無効なのです。全く反論になっていません。

③終戦直後の段階で日本の領域に住むほとんどの人が、日本国憲法を日本の憲法典だと認識したはずである。

→しかし、国民が日本国憲法を日本の憲法典だと認識したか否かにかかわらず、主権が喪失した状態での憲法制定は無効です。

なお、憲法学者の長谷部恭男教授は、英米法(慣習法)の立場から、国民が憲法典を有効な憲法と認識していれば有効であるとの説を唱えていますが、この説は必ずしも憲法学の多数的見解ではありません。日本は慣習法の国ではないからです。

④憲法を改正したいのなら、制定過程ではなく内容の問題を指摘すべき。

→しかし、これは、日本国憲法が無効であることに対する反論になっていません。

⑤天皇も明治憲法を日本国民に押し付けたはずである。

→しかし、帝国憲法の主権者は明らかに天皇であり、主権者である天皇に対する押しつけは何も存在しないから、帝国憲法が有効であることに争いはありません。

長谷部教授も同様の批判をしていますが(長谷部『憲法』)、既に述べたとおり、長谷部教授は英米法の立場から憲法制定権力論(ドイツ由来の理論)に立っていないからそのような主張をしているのであって、それが少数説であることは既に述べたとおりです。

このように、理論的に分析していくと、木村教授の主張こそむしろ感情的で非論理的なものと考えられるのです。

事後的に有効になったか

確かに、占領下での憲法制定が無効であったとしても、その後国民が認め、有効となったのではないかとも思われます。

この点、高橋和之教授は、「対外的な主権がなかったということは,国民主権の前提が完全ではなかったということであり,この点の瑕疵は否定できない」(『立憲主義と日本国憲法』43頁)とし、日本国憲法の制定に明白に瑕疵があったことを認めています。

続けて、「しかし,日本の独立後今日まで,国民が自由な意思に基づき日本国憲法を支持してきたことにより,今ではその瑕疵は治癒されていると考えるべきであろう」と述べています。

しかし、高橋和之教授が師事した芦部信喜教授は、国民主権には①正当性の契機と②権力性の契機を持つという二元説を唱えました。

すなわち、正当性の契機とは、国民に主権があるという権威,建前に過ぎず、これが国民主権の原則的意味です。権力性の契機とは、国民が実際に権力を行使するという意味です。この実際の国民の権力は、憲法制定権力の発現行為である憲法改正の国民投票においてのみ例外的に出現するものです。

このような二元説の理解に立つ限り、戦後一度も憲法改正は行われていないことから、主権者たる国民の権力が少なくとも直接的に発動したことは一度もない以上,憲法が国民によって追認がなされた、または瑕疵が治癒されたとはいえません。

法概念における「追認」には「意思表示」が必要であり、単に事実上日本国憲法を使用してきたという事実の積み重ねだけでは、追認にはならないのです。

結論

以上のとおり、日本国憲法がアメリカによって押しつけられ、法理論的には無効であることは明らかです。

もっとも、無効であるからといって日本国憲法を破棄しなければいけないということでは必ずしもありません。

日本国憲法は無効であるがゆえに、改めて憲法改正の国民投票を行い、日本国憲法を追認するならば追認した上で、日本が真の独立を果たすような内容を持つ憲法を新たに制定しなければならないという考え方も成り立ち得ます(注2)。

(注1)杉原泰雄編『新版 憲法事典』330頁

(注2)徳永信一弁護士は、無効論の立場に立てば憲法改正によって日本国憲法を追認してしまうことになるので改正に対する消極論があることから、「無効論は、国賊の議論である」とのべる(「日本国憲法無効論を成敗する必要性」)。しかし、理論的には無効論が自然な帰結であり、そのような説を「国賊」と呼んで封じるのは、かつての天皇機関説事件と同じく政治的都合により特定学説を封殺するものではなかろうか。

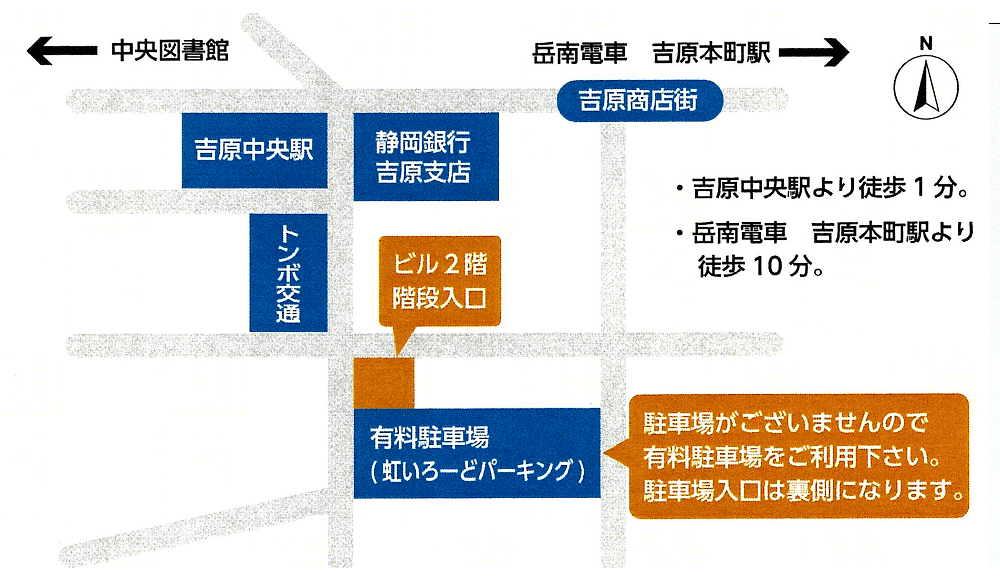

ひのもと法律事務所

ひのもと法律事務所

輿石逸貴 弁護士(静岡県弁護士会)

令和3年1月にひのもと法律事務所を設立。静岡県東・中部を中心に、不動産、建築、交通事故、離婚、相続、債務整理、刑事事件等、幅広い分野に対応する。

憲法学会に所属し、在野での憲法研究家としての一面も持つ。